渤海國外事活動——

唐代渤海國與日本的友好往來

中日友好往來源遠(yuǎn)流長,。早在公元前二世紀(jì)的西漢時期,,兩國就有了交往,。到了唐代,中國封建社會經(jīng)濟(jì)空前繁榮,,盛唐文化高度發(fā)達(dá),。日本經(jīng)過七世紀(jì)中葉的“文化革新”,國力也逐漸強(qiáng)盛,。日本民族在發(fā)展的道路上,,對盛唐文化充滿了渴望和追求,“舉凡學(xué)術(shù),、技術(shù),、文化、音樂以及佛教和佛教廟宇的建筑,、雕刻,、繪畫以及有關(guān)服飾、器皿,、生活方式等都在學(xué)習(xí)唐朝,。

唐朝,是個幅員遼闊,,民族眾多的國家,。在與日本的友好交往中,除了中原以外,,居住在祖國東北白山黑水之間的靺鞨人(滿族的先世)所建立的地方政權(quán)渤海國,,也擔(dān)負(fù)著頻繁的外交使命,為傳播盛唐文化,,增進(jìn)友誼,,做出了貢獻(xiàn)。

唐代渤海王國(698年—926年)在建國初期,,就受到唐王朝的冊封,,屬少數(shù)民族地方政權(quán)。渤海統(tǒng)治者在政治,、經(jīng)濟(jì),、文化、宗教等諸多方面積極向唐朝學(xué)習(xí),,“大抵憲象中國”,,因國力強(qiáng)盛,文化發(fā)達(dá),,史稱“海東盛國”,。

渤海國與日本一水之隔,在相互來往之前,,雙方處于隔絕狀態(tài),。渤海國建國不久,第二代王大武藝決心“通使聘鄰,,始于今日”,。公元727年(渤海國武王仁安八年),,首次派遣寧遠(yuǎn)將軍高仁義等24人,攜帶國書和300張貂皮,,遠(yuǎn)涉重洋,,到達(dá)日本。翌年秋,,日本圣武天皇派大使,,攜帶國書和彩帛、綾,、絲,、棉等禮品,陪同渤海國大使回訪,。日本天皇表示,,“滄波雖隔,不斷往來”,。從此,,開創(chuàng)了渤海國與日本友好往來的先河。

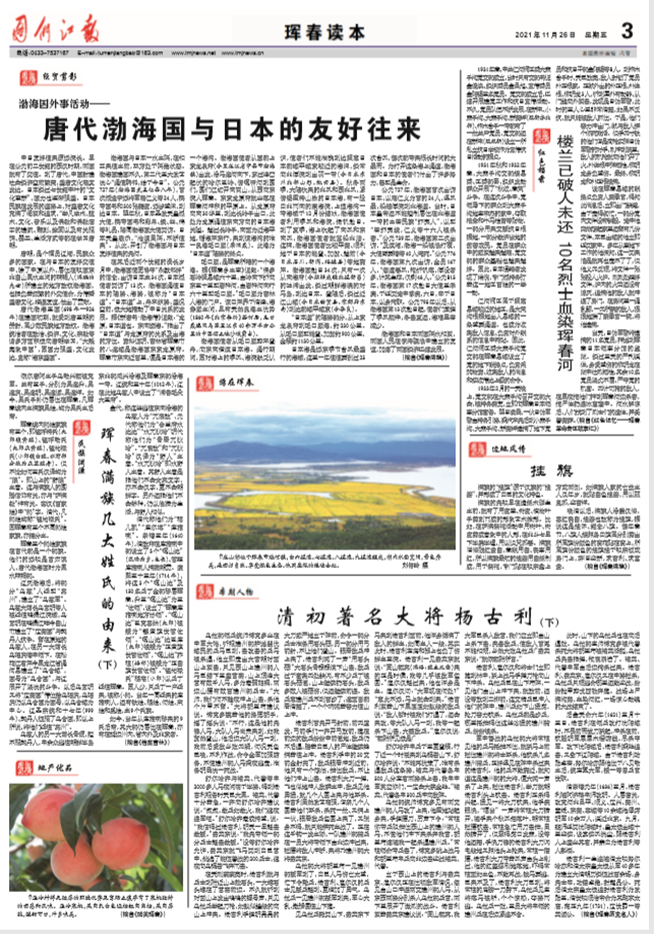

在其后近兩個世紀(jì)的漫長歲月中,,渤海國使團(tuán)恪守“永敦鄰好”的信念,,出訪日本共34次,日本派使者回訪了13次,。渤海國通往日本的陸路,、海路,被稱為“日本道”,�,!叭毡镜馈鄙希圮嚳椔�,,盛況空前,,極大地推動了中日關(guān)系的發(fā)展。據(jù)《新唐書·渤海傳》記載:“龍原,,日本道也,。東南瀕海�,!敝赋隽恕叭毡镜馈迸c龍原府的關(guān)系及出海的方位,。資料證明,吉林省琿春市的八連城是渤海國東京龍原府�,,q春市東南近百里,便是日本海的一個海灣,。渤海國使者從國都上京龍泉府(今黑龍江省寧安市渤海鎮(zhèn))出發(fā),,沿馬連河南下,,穿過峰巒起伏的哈爾巴嶺、傍嘎呀河到圖們,,圖們江切開南崗山,,從西向東流入琿春。東京龍原府就坐落在琿春河沖積的平原上,。從龍原府向南30華里,,到達(dá)長嶺子出口,此處為龍原通往東南方向的日本海關(guān)隘,。越過長嶺子,,南面為近海平地,循海岸東行,,來到該海灣的唯一良港毛口崴(摩闊崴),。此港為“日本道”陸路的終點(diǎn)。

毛口崴,,是琿春所轄的一個海港,。據(jù)《琿春鄉(xiāng)土志》記載:“佛多石嶺距縣城六十里,由嶺南下折向東五十里至巖杵河,,由巖杵河南行六十里至毛口崴,。”毛口崴為吉林入海的門戶,。該口岸界于清津,、海參崴之間,具有天然良港之優(yōu)勢(1860年《北京條約》簽訂后,,毛口崴連同烏蘇里江東40余萬平方公里的中國領(lǐng)土被沙俄霸占),。

渤海國使者從毛口崴棄車登舟,向東南橫渡日本海,。通行期間,,因?qū)I系募撅L(fēng)、海流缺乏認(rèn)識,,使者們不能準(zhǔn)確到達(dá)距離日本都城平城京較近的海洋,,經(jīng)常向北漂流到出羽一帶(今日本東州北部山形、秋田縣),。秋冬兩季,,大陸吹來的北風(fēng)和西北風(fēng),緊傍錫霍特山脈的日本海,,有一股自北而南的寒海流,,上述海灣一帶海域于12月份結(jié)冰,渤海國使者利用季風(fēng)和海流,,揚(yáng)帆赴日,。到了夏季,,海上吹起了南風(fēng)和東南風(fēng),渤海國使者就駕船北歸,。這樣,,渤海國使者比較平安、順利地于日本的能登,、加賀,、越前(今日本石川、新潟,、福進(jìn)縣)等地靠岸,。渤海國赴日34次,只有一次從南海府(今朝鮮咸鏡北道新昌)的吐浦出發(fā),,經(jīng)過朝鮮海峽的對馬島,,到達(dá)日本。登陸后,,經(jīng)過近江山城(今日本茲賀縣,、京都府東南)到達(dá)都城平城京(今奈良)。

“日本道”的陸路部分,,從上京龍泉府到毛口崴港,,約230公里。從毛口崴至能登,、加賀約900公里,,全程約1130公里。

日本海是遠(yuǎn)東季節(jié)臺風(fēng)最盛行的海域,,這里一年往往要刮過25次臺風(fēng),,每次都帶來很長時間的大暴雨。為打開這條海上通道,,渤海國和日本的使者們付出了許多努力,,甚至是生命。

公元727年,,渤海國首次出訪日本,,以高仁義為首的24人,遇風(fēng)暴,,船舶漂流到北海道,。當(dāng)時,日本皇帝還不能控制居住在北海道一帶的土著民族“蝦夷人”,,以至“著蝦夷境,,仁義等十六人被殺害。”公元739年,,渤海國第二次出訪,,“及渡闊,渤海一船被浪打覆,,大使胥要德等40人淹死�,!惫�776年,,渤海國第九次出訪,全員167人,,“忽遭惡風(fēng),,柁折帆落,漂沒者多,,計其生存,,僅剩46人�,!惫�815年,,渤海國第17次赴日大使王孝廉,于返回途中感疾,,六日,,卒于日本,以身殉職,。公元795年以后,,從渤海國第13次赴日起,使者們掌握了季風(fēng)規(guī)律,,冬去夏還,,海難顯著減少。

渤海國和日本兩國隔水相望,,兩國人民在驚濤駭浪中建立的友誼,,加速了兩國經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展。(摘自《琿春滿族》)

唐朝,是個幅員遼闊,,民族眾多的國家,。在與日本的友好交往中,除了中原以外,,居住在祖國東北白山黑水之間的靺鞨人(滿族的先世)所建立的地方政權(quán)渤海國,,也擔(dān)負(fù)著頻繁的外交使命,為傳播盛唐文化,,增進(jìn)友誼,,做出了貢獻(xiàn)。

唐代渤海王國(698年—926年)在建國初期,,就受到唐王朝的冊封,,屬少數(shù)民族地方政權(quán)。渤海統(tǒng)治者在政治,、經(jīng)濟(jì),、文化、宗教等諸多方面積極向唐朝學(xué)習(xí),,“大抵憲象中國”,,因國力強(qiáng)盛,文化發(fā)達(dá),,史稱“海東盛國”,。

渤海國與日本一水之隔,在相互來往之前,,雙方處于隔絕狀態(tài),。渤海國建國不久,第二代王大武藝決心“通使聘鄰,,始于今日”,。公元727年(渤海國武王仁安八年),,首次派遣寧遠(yuǎn)將軍高仁義等24人,攜帶國書和300張貂皮,,遠(yuǎn)涉重洋,,到達(dá)日本。翌年秋,,日本圣武天皇派大使,,攜帶國書和彩帛、綾,、絲,、棉等禮品,陪同渤海國大使回訪,。日本天皇表示,,“滄波雖隔,不斷往來”,。從此,,開創(chuàng)了渤海國與日本友好往來的先河。

在其后近兩個世紀(jì)的漫長歲月中,,渤海國使團(tuán)恪守“永敦鄰好”的信念,,出訪日本共34次,日本派使者回訪了13次,。渤海國通往日本的陸路,、海路,被稱為“日本道”,�,!叭毡镜馈鄙希圮嚳椔�,,盛況空前,,極大地推動了中日關(guān)系的發(fā)展。據(jù)《新唐書·渤海傳》記載:“龍原,,日本道也,。東南瀕海�,!敝赋隽恕叭毡镜馈迸c龍原府的關(guān)系及出海的方位,。資料證明,吉林省琿春市的八連城是渤海國東京龍原府�,,q春市東南近百里,便是日本海的一個海灣,。渤海國使者從國都上京龍泉府(今黑龍江省寧安市渤海鎮(zhèn))出發(fā),,沿馬連河南下,,穿過峰巒起伏的哈爾巴嶺、傍嘎呀河到圖們,,圖們江切開南崗山,,從西向東流入琿春。東京龍原府就坐落在琿春河沖積的平原上,。從龍原府向南30華里,,到達(dá)長嶺子出口,此處為龍原通往東南方向的日本海關(guān)隘,。越過長嶺子,,南面為近海平地,循海岸東行,,來到該海灣的唯一良港毛口崴(摩闊崴),。此港為“日本道”陸路的終點(diǎn)。

毛口崴,,是琿春所轄的一個海港,。據(jù)《琿春鄉(xiāng)土志》記載:“佛多石嶺距縣城六十里,由嶺南下折向東五十里至巖杵河,,由巖杵河南行六十里至毛口崴,。”毛口崴為吉林入海的門戶,。該口岸界于清津,、海參崴之間,具有天然良港之優(yōu)勢(1860年《北京條約》簽訂后,,毛口崴連同烏蘇里江東40余萬平方公里的中國領(lǐng)土被沙俄霸占),。

渤海國使者從毛口崴棄車登舟,向東南橫渡日本海,。通行期間,,因?qū)I系募撅L(fēng)、海流缺乏認(rèn)識,,使者們不能準(zhǔn)確到達(dá)距離日本都城平城京較近的海洋,,經(jīng)常向北漂流到出羽一帶(今日本東州北部山形、秋田縣),。秋冬兩季,,大陸吹來的北風(fēng)和西北風(fēng),緊傍錫霍特山脈的日本海,,有一股自北而南的寒海流,,上述海灣一帶海域于12月份結(jié)冰,渤海國使者利用季風(fēng)和海流,,揚(yáng)帆赴日,。到了夏季,,海上吹起了南風(fēng)和東南風(fēng),渤海國使者就駕船北歸,。這樣,,渤海國使者比較平安、順利地于日本的能登,、加賀,、越前(今日本石川、新潟,、福進(jìn)縣)等地靠岸,。渤海國赴日34次,只有一次從南海府(今朝鮮咸鏡北道新昌)的吐浦出發(fā),,經(jīng)過朝鮮海峽的對馬島,,到達(dá)日本。登陸后,,經(jīng)過近江山城(今日本茲賀縣,、京都府東南)到達(dá)都城平城京(今奈良)。

“日本道”的陸路部分,,從上京龍泉府到毛口崴港,,約230公里。從毛口崴至能登,、加賀約900公里,,全程約1130公里。

日本海是遠(yuǎn)東季節(jié)臺風(fēng)最盛行的海域,,這里一年往往要刮過25次臺風(fēng),,每次都帶來很長時間的大暴雨。為打開這條海上通道,,渤海國和日本的使者們付出了許多努力,,甚至是生命。

公元727年,,渤海國首次出訪日本,,以高仁義為首的24人,遇風(fēng)暴,,船舶漂流到北海道,。當(dāng)時,日本皇帝還不能控制居住在北海道一帶的土著民族“蝦夷人”,,以至“著蝦夷境,,仁義等十六人被殺害。”公元739年,,渤海國第二次出訪,,“及渡闊,渤海一船被浪打覆,,大使胥要德等40人淹死�,!惫�776年,,渤海國第九次出訪,全員167人,,“忽遭惡風(fēng),,柁折帆落,漂沒者多,,計其生存,,僅剩46人�,!惫�815年,,渤海國第17次赴日大使王孝廉,于返回途中感疾,,六日,,卒于日本,以身殉職,。公元795年以后,,從渤海國第13次赴日起,使者們掌握了季風(fēng)規(guī)律,,冬去夏還,,海難顯著減少。

渤海國和日本兩國隔水相望,,兩國人民在驚濤駭浪中建立的友誼,,加速了兩國經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展。(摘自《琿春滿族》)